IPAおよびJPCERT/CCは、Huaweiが提供するWi-Fi機能付きUSBモデムカード「Huawei E355」に認証なしで情報の閲覧や設定の変更が可能な脆弱性が存在すると「JVN」で発表した。

無料ホームページレンタルサービス「@wiki」(運営元:アットフリークス)は3月9日19時、ユーザーデータの流出に関して、追加情報を公開した。警察に相談を行ったことなどが、あらためて発表された。

無料ホームページレンタルサービス「@wiki」(運営元:アットフリークス)は3月9日、ユーザ用の管理情報およびデータの流出が確認されたことを公表した。

エースチャイルドは3月7日、ネット上のいじめや犯罪、出会い系・有害情報などから子どもを守るWebサービス「Filii(フィリー)」について、Twitterに対応するとともに、β版の無償提供を開始した。

マカフィーは、NECが「McAfee Embedded Control」により、同社の産業用および工場用オートメーション システムのセキュリティを強化すると発表した。

ラックは、セキュリティ監視センターJSOCのセキュリティ監視サービス「JSOCマネージド・セキュリティ・サービス」に、未知の不正プログラムを検知する「マルウェア対策製品監視・運用サービス」を新たに加え、販売を開始する。

フォーティネットジャパンは、Fortinetによる「FortiGuard脅威動向調査」の結果を発表した。

日本IBMは、主として国内の企業環境で観測された脅威動向をまとめた「2013年下半期Tokyo SOC情報分析レポート」を発表した。

トレンドマイクロは3月5日、日本国内の特定の銀行を狙ったフィッシングサイトが、多数作成されているとして、注意を呼びかけた。

日本IBMは、巧妙化するサイバー攻撃などによるセキュリティインシデント発生時の対応に、高度で専門的なインシデント対応スキルを持ったプロフェッショナルを派遣して支援する「エマージェンシー・レスポンス支援サービス(ERS)」を発表、提供を開始する。

マカフィーは3月4日、確認処理が省略されたほぼ自動的な方法で、Google Playから他のアプリを、ダウンロード・インストール・起動する、危険な国内ユーザー向けアプリの存在を公表した。このアプリは、Google Playで普通に公開されていたが、現在は削除済みだ。

光文社は2月28日、同社のECサイト「kokode.jp KOBUNSHA SELECT SHOP」「女性自身百貨店」「Mart SELECT SHOP」の3つにおいて、ウェブサーバに対して外部からの不正アクセス被害が発生したことを発表した。

DNPとGLソリューションズは、本人認証や決済などで使用されるFeliCaカードのICチップ内の暗号化領域の読み書きにも対応したNFCモジュールを共同で開発した。

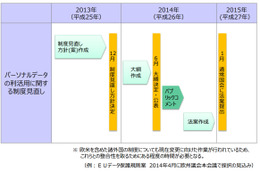

内閣官房(IT総合戦略室)は3月1日、「パーソナルデータ関連制度担当室」を設置した。

警察庁は2月25日から27日までの3日間、ファイル共有ソフト等を使用した著作権法違反事件の一斉集中取締りを行った。

3月6日から3月7日、情報セキュリティ総合カンファレンス「Security Days 2014」が今年も開催される。パロアルトネットワークスのシニアSEマネージャーである三輪賢一氏に、サイバー脅威動向のポイントと、同社ソリューション、展示の見どころなどについて話を聞いた。

サイバーセキュリティの知識と技術を争う競技大会 SECCON 2013 全国大会 CTF の決勝戦が昨日3月1日と本日の2日間にわたって、東京都足立区の東京電機大学で開催され、SECCON 2012 CTF の全国大会でも優勝した学生チーム「0x0(ゼロエックスゼロ)」が2年連続優勝した。

ソフトバンクモバイルは2月28日、ユーザー向け専用サイト「My SoftBank」に対して、不正アクセス(リスト型攻撃)が行われたことを公表した。

mixi運営事務局は2月28日、一部ユーザーに対して、外部から不正ログインが行われていたことを公表した。

ミック経済研究所は、Google AppsとOffice365に対応したセキュリティサービス市場の動向を調査し、その結果をまとめたデータを発表した。

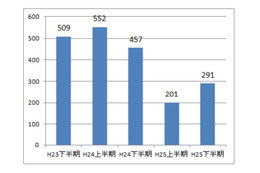

警察庁は2月27日、「2013年中のサイバー攻撃の情勢および対策の推進状況」に関する文書を公開した。「水飲み場型攻撃」が国内で初めて確認されるなど、サイバー攻撃の手口が巧妙化し、周到に準備をした上で攻撃を敢行している状況が判明したとしている。

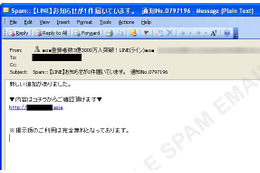

トレンドマイクロは2月26日、スマホアプリ「LINE」に便乗し、出会い系Webサイトへ誘導するスパムメールについて、情報を公開した。

HDE代表取締役社長兼CTOの小椋一宏氏に1月に発表されたクラウドセキュリティソリューション「HDE One」について聞いた。

サイボウズは、同社クラウドサービス「cybozu.com」上で稼働するサービスの脆弱性を発見するため、常設型の「脆弱性検証環境提供プログラム」を開始した。