■ソフトバンクのPepperが得意なのは作業ではなくコミュニケーション

■航空法の改正や政府の規制緩和方針表明で広がるドローン活用の可能性

トヨタ自動車の豊田章男社長は11月6日、都内で記者会見し、人工知能(AI)技術の研究・開発会社を2016年1月に米国カリフォルニア州のシリコンバレーに設立すると発表した。

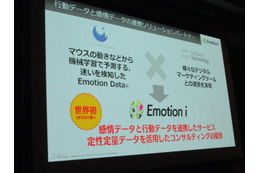

ソフトバンク・テクノロジー(以下、SBT)は6日、都内で法人向けイベント「Softbank Technology Forum 2015」を開催した。

日本電信電話(NTT)は6日、2016年3月期 第2四半期(2015年4月1日~2015年9月30日)の業績を発表した。営業収益は5兆5889億5800万円(前年同期比4.0%増)で、6期連続増収。過去最高の収益を記録した。

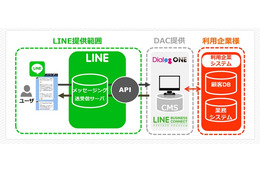

博報堂は6日、マーケティングツールとして利用可能な会話エンジンを使い、LINEでアンケートなどを行うマーケティングサービスの提供を開始した。

バス会社の制服姿で運行情報発信システムを紹介していたのはメディア・マジックだ。路線バスの時刻表を閲覧できるオンラインサービスは全国の主要エリアで数多く提供されているが、リアルタイムな遅延状況などを確認できるサービスはまだ少ない。

北のITシーズエリアで屋外無線LANが必要とされる場面とその可能性について、プレゼンテーションを行っていたのはネクステックの製品事業部長伝法毅氏。観光が主要産業である北海道にとって、Wi-Fi環境の整備は急務となっている課題の一つである。

まちてん実行委員会は6日、28日・29日に渋谷ヒカリエホールで開催する、地方創生まちづくりEXPO「まちてん」トークセッションの登壇者を発表した。ヤマハミュージックジャパンの佐藤雅樹プロデューサーらが登壇する。

北海道のベンチャー、スタートアップ企業が集まるコーナーで勤怠管理システム「シュキーン」をデモしていたのはインフィニットループだ。

米Facebookは5日、2015年第3四半期(7月~9月)の決算を発表した。Facebookの利用者数は引き続き増加しており、月間利用者は15億5000万人、デイリー利用者数は10億人以上になったとのこと(アクティブ数)。

2016年3月、北海道で初めて新幹線(新青森~新函館北斗駅)が開業する。北海道と本州を結ぶ、新たな移動手段の誕生に道内の地方が期待を寄せる。整備効果を新幹線駅周辺にとどめず、全道に波及させるためハード、ソフト両面で取り組みが各地で進む。

パリミキ、メガネの三城など眼鏡販売店の全国チェーンを展開する三城は5日、都内で記者発表会を開催。同社の独自技術を駆使して開発された「酸素めがね」を商品化したことを発表した。6日から特設サイトで予約を受け付ける。

LINEは5日、電子コミックサービス「LINEマンガ」について、台湾での提供を開始した。講談社・小学館・メディアドゥ・LINEの4社による合弁事業会社LINE Book Distributionを通じ、グローバル版「LINE Manga」を提供する。

北海道で環境機器の開発、販売を行うエルコムは、駐車場1台分の融雪機器「解けルモ」を展示していた。約10平米、駐車場1台相当のスペースを遠赤外線により融雪する。

楽天は5日、楽天グループの通信サービス会社であるフュージョン・コミュニケーションズが運営する「楽天モバイル」事業を、譲り受けることを発表した。事業譲渡日は12月1日付の予定。

農作物生産者向けに直売所総合販売管理システム「toreta」を販売しているのは、システムデザイン開発だ。

大根の洗浄マシンを展示デモしていたのは旭川市のエフ・イーだ。同社の佐々木通彦社長は「大根の葉をつけたまま洗浄できるということでヒット作となった」と自信を見せる。

Dropboxは現地時間4日、大規模な企業・組織を対象とした新サービス「Dropbox Enterprise」の提供を開始した。同日、米国本社にて開催したビジネスカスタマー向けイベント「Dropbox Open」において発表された。

北海道札幌市で5日、北海道では最大級のビジネスイベント「ビジネスEXPO」が開幕した。

電子署名サービスのDocuSignは4日、日本法人「ドキュサイン・ジャパン株式会社」の設立を発表した。米国本社バイスプレジデントを務める小枝逸人氏が日本法人代表に就任する。あわせてシヤチハタとの業務提携を発表した。

東京の銀座三越にて11月15日と16日の2日間、和歌山県の農産物の魅力をPRする「ココ・カラ。和歌山 in 銀座三越」が開催される。主催はJAグループ和歌山と和歌山県。

東京都中野区の中野サンプラザに、24時間利用可能なビジネスセンター「リージャス中野サンプラザビジネスセンター」がオープンした。運営は日本リージャス株式会社(東京都新宿区区)。

東京モーターショー15の会場内には、「SMART MOBILITY CITY」エリアが設けられており、各社がパーソナルモビリティを出展している。個性豊かなそれらのパーソナルモビリティを紹介する。