ソーラーパネルや家庭用燃料電池では自立運転や夜間の電力供給に問題があるという弱点が露見して以来、蓄電装置が急速に注目されている。今回のスマートグリッド展でも発電装置蓄電池をパッケージにしたシステムをいくつも目にすることができた。

暑い……。昨日、全国9地点で35度以上を記録し、東京でも31.9度まで上がった。今年初の真夏日である。

トヨタ自動車は20日、フランスにおける生産拠点トヨタモーターマニュファクチャリングフランス(TMMF)にソーラーウォールの導入を行うと発表した。

本格的な夏の到来を間近に控え、世の中の節電ムードが高まっている中、各大学においてもそれぞれ独自の節電対策を打ち出している。ここでは首都圏の主な大学の節電対策について紹介する。

日本電気(NEC)は20日、NECビッグローブが7月に発売する家庭向け節電支援サービス「BIGLOBEエコバードHome」を、発売に先駆けてNECグループ従業員の家庭に導入し、夏場の電力ピークカットや継続的な節電活動の支援を開始することを発表した。

日立グループは20日、環境省が実施するライトダウンキャンペーン「昼も。夜も。節電ライトダウン2011」に参加することを発表した。

マウスコンピューターは20日、「iiyama」ブランドで白色LEDバックライト付き液晶ディスプレイの23.6型「ProLite E2473HDS/E2473HDS-B」/21.5型「ProLite E2273HDS/E2273HDS-B」を販売開始した(21.5型は7月中旬)。

クロス・マーケティングと、リサーチ・アンド・ディベロプメントは、震災3か月後の「第3回首都圏における震災後の生活と消費の意識に関するアンケート」を実施した。

グーグルジャパンは17日、参加者が節電アクション(節電のためにとった行動)を公開する「Go 節電プロジェクト」を開始したと発表した。

電気事業連合会が発表した5月の電力需要実績によると、10社合計の販売電力量は前年同月比6.5%減の644億kWhと3か月連続で前年を下回った。

クラリオンは、夏の電力不足に対応するため、7月から9月にかけて休日を木・金曜日にシフトする。

東日本旅客鉄道は、政府の電力使用制限令に基づき、一部の線区において12時から15時の運転本数を通常より削減する。

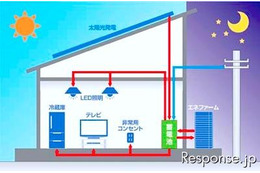

木造注文住宅を手がけるアキュラホームは6月16日、自立型蓄電住宅として低価格の「エネルギー・セキュリティー住宅」発売に向けた第1弾として太陽光発電・エネファームなどの創エネ設備と蓄電池の組み合わせを低コストで実現するための実証実験を開始した。

東京メトロは夏期(7月1日~9月22日)の節電対策を発表、新たな対策として駅冷房の一部時間帯での停止などを実施する。

NTT東日本は16日、「NTT東日本-電力見える化サービス(仮称)」のトライアルを、2,000名のモニターに対して行うと発表した。7月1日から順次開始する。

東芝は、液晶テレビ「LEDレグザ(REGZA)」の新製品として、バッテリ内蔵モデルとなる19型「19P2」を発表した。販売開始は7月上旬。価格はオープンで、予想実売価格は50000円前後。

NTTデータ先端技術は13日、省エネ電源タップ製品「ゼクノタップ」と、PC管理製品「NOSiDE Inventory Sub System」(以下、NOSiDE)を連動させ、オフィス省エネ支援機能を搭載した「オフィス省エネソリューション」の出荷を開始した。

KDDIと沖縄セルラーは13日、16日から節電総合サービス「KDDI 節電ひろば」の提供を開始すると発表。

KDDIと沖縄セルラーは13日、家庭の節電への取り組みを支援する節電総合サービス「KDDI 節電ひろば」を発表した。16日より提供を開始する。また7月中旬より、限定モニター対象に、貢献度などに応じてauポイントを付与する「節電チャレンジプロジェクト」も実施する。

日本電気(NEC)と東北大学は13日、CPU内で使用される電子回路(CAM)において、世界で初めて、既存回路と同等の高速動作と、処理中に電源を切ってもデータを回路上に保持できる不揮発動作、を両立する技術を開発・実証したと発表した。

関西電力は6月10日、今夏の電力需給が厳しくなったことから7月1日から9月22日の平日9時から20時までの間、管内のすべての利用者に15%程度の節電を要請すると発表した。

ジュピターテレコムは、今夏の電力需給状況を踏まえ、東京・丸の内オフィスの休日を水曜日と日曜日にする。

日本電気(NEC)は10日、環境情報マネジメントソリューション「GreenGlobe(グリーングローブ)」を強化し、環境負荷に関する情報や企業の電力使用量などを一元管理できるクラウドサービスを新たに提供開始することを発表した。

富士ゼロックスは10日、「複合機・プリンターの消費電力見える化診断」を開始した。電力の使用量に加え、出力にかかわるトータルコストを見える化し、出力環境の最適化を提案するもので、富士ゼロックス製以外の複合機・プリンターにも対応する。