トレンドマイクロは、「Adobe Reader」のセキュリティ機能「サンドボックス」を回避する脆弱性を利用するエクスプロイトの手法、またどのようなセキュリティ対策を実施できるかについてブログで説明している。

トレンドマイクロは、「Facebookの利用実態調査」を発表した。多くのFacebookユーザが友人とのコミュニケーションで楽しんでいる一方で、プライバシーに関する懸念を抱いており、実際にトラブルを経験している実態が明らかになった。

トレンドマイクロは、製造業の工場における生産管理システムや電力・ガス・水道の供給監視システムなどの制御システムを対象にしたセキュリティ製品群の提供を開始する。

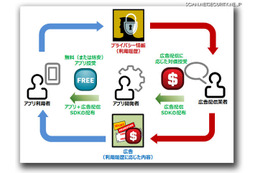

トレンドマイクロは、「『無料』に潜むエゴアプリの脅威~国内スマホアプリの実態:第2弾」をブログで公開した。

トレンドマイクロは、Windows 8を使い始めるユーザが、より安全に利用できるよう同社がセキュリティの観点で解説した「ウイルスバスター クラウド×Windows 8技術白書」を公開したと発表した。

トレンドマイクロは、Ben April氏による講演「Good NFC Habits」の内容をブログで公開している。一般ユーザや企業がどのようにNFCを安全に使用することができるかに焦点をおいた講演となっている。

トレンドマイクロは、ルートキット機能を備えることが特徴の不正プログラム「ZACCESS」の解析結果をブログで発表している。

トレンドマイクロは、2012年10月度の「インターネット脅威マンスリーレポート」を発表した。10月度の脅威状況では、多数のサイバー犯罪に関連した報道がなされ、さまざまなネット上の脅威が改めて注目された。

ソフトバンク・テクノロジー(SBT)とトレンドマイクロは1日、ソフトバンク・テクノロジーが社内のクライアント環境300台を仮想デスクトップへ移行するとともに、仮想マシンのセキュリティ対策に「Trend Micro Deep Security」を採用したことを発表した。

トレンドマイクロは、スマートフォンのデータをクラウド上にバックアップし復元するバックアップアプリ「トレンドマイクロ セーフバックアップ」のベータ版をGoogle Playにて公開した。

トレンドマイクロは、日本国内におけるモバイルアプリの実状と具体的な評価方法を全三回にわたってブログで紹介。今回は、スマホ利用における大きな脅威である不正アプリによる情報の抜き取りに関して報告している。

トレンドマイクロは11月1日、スマートフォンのデータをクラウド上に保存しバックアップし復元するバックアップアプリ「トレンドマイクロ セーフバックアップ」のベータ版をGoogle Playにて公開した。有料版を2013年1月に提供開始する予定。

旧来型のセキュリティ教育は、オンプレミスのクライアントサーバ型のネットワークの中で、PCを端末として利用することが前提とされていた。しかし近年、スマートデバイスが業務に導入され、そこからクラウドサービスやSNSを積極的に利用する事例が増えている。

トレンドマイクロは、報道各社や金融機関が報じている、国内金融機関の正規オンラインバンキング利用者を狙った攻撃に対して、ブログで注意喚起を発表した。

トレンドマイクロは26日、マイクロソフトの新OS「Windows 8」の発売に伴い、3種類の無料アプリをWindowsストアで公開した。

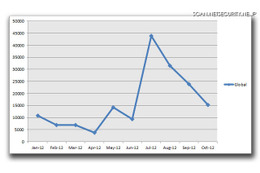

トレンドマイクロは、2012年第3四半期(7~9月期)のセキュリティラウンドアップを公開した。これによると、モバイルではAndroidの不正アプリが累計17万5000種を超えた。

トレンドマイクロは、同社の年次グローバルクラウドセキュリティ調査の結果を発表した。調査結果によると、データセキュリティのトラブルや問題がもっとも多く発生しているのはインド、ブラジルであることが判明した。

トレンドマイクロは、情報収集機能を備えた最新ツール「Mini Flame」についての綿密な解析結果をブログで発表した。

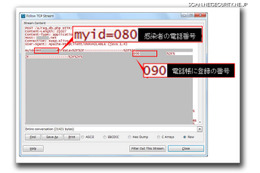

トレンドマイクロは、遠隔操作で犯罪予告を行う不正プログラム「BKDR_SYSIE.A」について、同プログラムの専用駆除ツールを無償公開した。

トレンドマイクロは、ゲームアプリ「Bad Piggies」の偽バージョンを確認した。

トレンドマイクロは12日、内閣府を偽った不審メールを受信したという複数の報告を受け、解析を行ったことを公表した。標的PCの遠隔操作が目的とみられる、バックドア型の不正プログラムが仕込まれていたという。

トレンドマイクロは、各報道機関で伝えられている複数の事件に関連した「遠隔操作により犯罪予告を行う不正プログラム」に関して解析を行い、その結果をブログで発表した。

トレンドマイクロは、持続的標的型攻撃における理解すべき5つの事項をブログで公開している。

トレンドマイクロは、企業や組織がセキュリティ対策を診断する「セキュリティアセスメントツール」による集計結果を発表した。