米Googleは25日(現地時間)、同社のオンライン地図サービスであるGoogleマップに地震や気象の警報を表示するサービス「Google Public Alerts」を追加したと発表した。

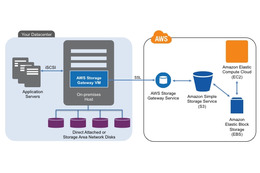

米アマゾンの関連会社であるAmazon Web Services LLC(アマゾンウェブサービス)は現地時間25日、「AWS Storage Gateway」を発表した。オンプレミスのIT環境とAWSが提供するクラウド上のストレージサービス「Amazon S3」をシームレスに統合するものとなる。

TSUTAYA.comが運営する電子書籍配信サービス「TSUTAYA.com eBOOKs」は26日、既存のAndroid端末向けのサービスに加え、PC向けのサービスを開始した。

米Facebookは時系列に自分のデータを記録する「タイムライン」を全ユーザーに適用すると発表した。変更は数週間以内に行われる。

東京電力が1月25日午後3時現在として発表した福島第一原子力発電所の状況は以下の通り。

情報通信研究機構(NICT)は25日、人体の解剖構造を詳細に模擬した日本人数値人体モデルについて、自由にそのポーズ(姿勢)を変えられるソフトウェアを開発したことを発表した。「生体EMC」のページにて、2月1日から公開される。

米Googleは24日(現地時間)、同社のプライバシーポリシーと利用規約を更新すると発表した。サービス間でのユーザー情報やアクティビティの共有が強化される。

KDDIと沖縄セルラーは25日、中小企業・法人向けとなるサービスを複数発表した。auスマートフォンを安価に導入できる「スマートバリューfor Business」、ビジネスアプリを集めた「ベーシックパック」、法人向け光ファイバーサービス「auひかり ビジネス」など3種となる。

グーグルは25日、公式ブログにて「ストリートビューでめぐるアジアの観光地」と題する文章を公開した。Googleマップのストリートビューに、新たに韓国が追加されたという。

米Googleは23日(現地時間)、連邦政府の公式Google+ページで、オバマ大統領が参加するハングアウトを開催すると発表した。

米Googleは23日(現地時間)、ソーシャルネットワークGoogle+のユーザー名で、条件付きながら実名以外の使用を認めると発表した。

東京電力が1月24日午後4時現在として発表した福島第一原子力発電所の状況は以下の通り。

アライドアーキテクツは24日、Facebookマーケティングプラットフォーム「モニプラファンアプリ」のキャンペーンアプリに、スピードくじ」機能を新たに追加した。

ディー・エヌ・エー(DeNA)は24日、人気ゲームタイトルで使用されているHTML5開発支援フレームワーク「Arctic.js」をオープンソースとして公開した。

アイデアマンズは24日、Webページの読み込みを自動高速化させるソフトウェア「FastPage(ファストページ)」の販売を開始した。

kamadoは24日、ビジュアルブックマークサービス「Clipie(クリッピー:仮称)」のティザーサイトを25日に公開することを発表した。2月上旬よりベータ版を公開する予定。

NTTコミュニケーションズグループのNTTスマートトレードは24日、「ちょコム送金」の新サービスとして、税金や公共料金の支払いなどに利用されている“Pay-easy”の支払いや銀行振込の支払いがクレジットカードでできる「ちょコムバンク支払い」を開始した。

米YouTubeは23日(現地時間)、1日あたりのページビューが40億を突破したと発表した。アップロードされる動画は毎分60時間分で、こちらは過去8ヶ月で30%の増加。

radikoは23日、同社が運営するIPサイマルラジオサービス「radiko.jp」に新たに、福井放送、山陰放送、長崎放送、エフエム長崎、熊本放送、エフエム熊本の6局が参加することを発表した。

米オブジェット社(Objet Ltd.)は23日、 MITメディアラボの教授で、アーティスト兼建築家であるネリ・オクスマン氏が、同社の3Dプリンター「Objet Eden 260V」を使って、既存の製造技術では実現が難しいキューブ状の造形物を制作したことを発表した。

東京電力が1月23日午後3時現在として発表した福島第一原子力発電所の状況は以下の通り。

NTTアイティは23日、TwitterやFacebookなどのソーシャルメディア(SNS)における、企業や製品の評判情報を早期に収集・解析して提供する評判情報解析サービス「評Ban」を発表した。25日より提供を開始する。

ミック経済研究所は23日、ソーシャルメディア市場の広告収入および課金収入についての動向を捉えたマーケティング資料「ソーシャルメディアの市場展望と事業戦略2011年度版」を発刊するとともに、その結果をまとめたデータを公開した。

朝日新聞社は23日、朝日新聞の電子版「朝日新聞デジタル」で、全国の地域面を紙面そのままのイメージで閲覧できるサービスを、パソコン向けに開始した。