なお、筆者が個人的に気に入ったのは「ギター4000」。レゴでどうやって音楽を演奏するのか、不思議に思う方もいらっしゃるだろう。私も説明員に詳細を聞いて、そのギミックに「なるほど」と納得した。基本的な演奏方法から順を追って説明していこう。

まず演奏者は、支点を中心に扇を描くように動く可動部を右手で左右に動かすことで、弦を「ジャラン、ジャラン」と鳴らすことができる。これは開放弦を鳴らしているような感覚だ。このときの音程は、竿についているカポタスト風の可動部の位置で決まる。この可動部を左手で上下に動かすことで音程を変えられる。

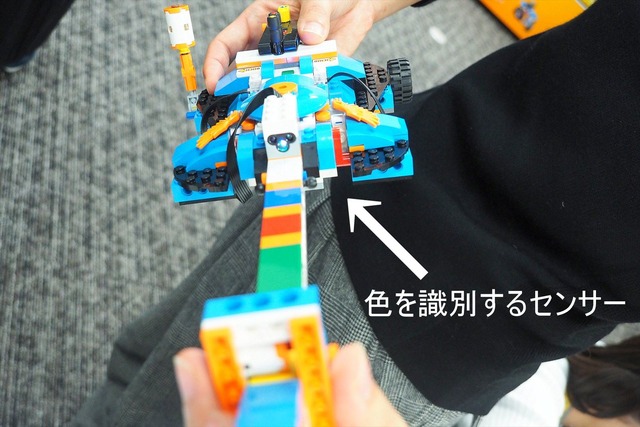

ここまで書いて、果たして読者がついてきているか不安になったが、構わず続けたい。音程はカポタストが止まっているブロックの色で決まる。この色は、どうやって認識しているのだろうか。実は竿の付け根に、色の認識センサーが設置されている。おそらく(これは筆者の想像だが)カポタストの内部に鏡があり、センサーが「いまカポタストが何色の位置にあるのか」を読み取れるようにしているのではないだろうか。

一方、アプリ上では「赤ならド」「緑ならレ」「黄色ならミ」...といった具合に音階を振り分けられる。音色もアコースティック、エレキ、バイオリンなど数種類から選択が可能。なお、あらかじめ録音しておいた音楽ファイルを鳴らすこともできる。またパーカッションを鳴らす、伴奏を再生する、といったこともおこなえる。これにより、独りセッションも可能だろう。ここまでくると、ちょっとしたDTMアプリを触っているような気持ちになる。

竿の長さが決まっている(つまり鳴らせる音が限られている)のが残念だが、よく考えてみたら、これが子どもの手の届く範囲なのだ。しかし録音ファイルを鳴らす、伴奏を利用するといった組み合わせを活用すれば、演奏にも幅が出せそうな印象を持った。ちなみにスタッフの説明によれば「(童謡など)限られた音程で済む曲であれば、最後まで完奏できるのではないでしょうか」とのことだった。「7歳の子どもがギター4000で童謡を弾いてみた」の動画がYouTubeで話題になる、そんな展開もありそうだ。

登説明会に壇したレゴジャパン マーケティング部の池畠祐里氏は、昨今の「小学校の段階でプログラミング教育を必修化すべきではないか」とする動きについて言及。本製品ならレゴを通じて子どものクリエイティビティが育てられるとアピールした。世に"知育アプリ"と呼ばれるものは多いが、教育の要素が強かったり、やりこみ要素が少なかったりすると早々に飽きがきてしまう。その点、大人も夢中にさせるレゴ ブーストなら、ロングセラーにもなりうるのではないだろうか。