訪日海外観光客向けの情報ディスプレイとして活用するケースも考えられる。ブースでは非可聴帯域の音声信号をスマホやタブレットに検知させて、展示されているコンテンツごとにビージーの画面に解説を表示する観光ガイドとしての活用例が紹介されていた。

さらにもうひとつはメガネ型ウェアラブル端末の用途として定番になりつつある、製造現場の作業員を視覚的な情報でサポートする用途。ビージーの画面で作業に必要な情報をリアルタイムに表示しながら、肉眼視の視野も広く取れるデバイスのメリットを活かして手もとの作業も同時にできる、効率の良いワークスタイルを例示している。例えばビージーの本体にマイクを乗せて、作業管理のアプリに音声入力で情報を入力したり、ARなどの技術と連携することも考えられる。エンハンラボでは、ビージーを顧客の用途に合わせてハードウェア的もカスタマイズして提供するサービスも用意する考えだという。

ブースでは実機の装着感を体験することもできるが、会期中はかなりの混雑が予想されるので早めにブースに足を運びたい。

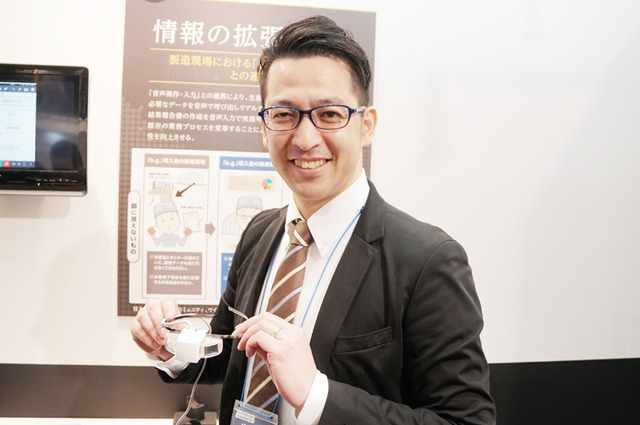

エンハンラボの代表取締役社長 座安剛史氏に量産バージョンの設計から開発までの苦労を訊ねた。座安氏は「ビージーはアイウェアとしての見え方・かけ心地の良さを徹底追求した」とアピールしている。“メガネの聖地”として知られる福井県・鯖江市のメガネづくりのノウハウを採り入れたことにより、バランスのよいかけ心地を実現。使用時の負担も軽くすることに時間をかけて取り組んできた。両眼視のビュワーとした理由については、装着した時の視野をビュワーが遮ることなく、実視野が塞がらない最も好適なスタイルだからだという。

ビージーの本体はIF65相当の防塵・防水設計としているが、「視差調整機能を実現するためには本体の隙間をなくす必要がある。あらゆる隙間を塞いで防塵・防水設計とにすることと相反するアプローチを両立させることがいちばん難しかった」と座安氏。昨年発表したプロトタイプからさらに本体を小型化して、ビュワー部分の可動機構や装着感のブラッシュアップも含めて全ての設計を新規に行ってきた。

エンハンラボではウェアラブルEXPOの出展を契機に、ビージーのプラットフォーム活用に興味を持ったパートナーを広く募集していく考えだ。まずは実機に触れてみながら、ビージーの活用方法についてアイデアを育んでみてはいかがだろうか。