OPPOはスマートフォン参入からわずか7年にも関わらず、すでに世界第5位(IDC調査、2018年第2四半期)のシェアを誇るスマートフォン端末メーカーで、とくに若年層から支持を集めアジア地域で人気が高い。日本へは2018年2月に参入したばかりで、まだそのブランドが十分に認知されてこなかったが、今回発売開始したR15 Proはおサイフケータイ機能や防水機能など、日本市場をかなり意識した装備を施し、いよいよ本気で日本市場でのシェア獲得を狙う意気込みを感じる。

すでにグローバル市場向けには今春からR15というハイエンドモデルを投入してきたが、このR15 Proは日本市場向けに機能追加を行ったモデルで、おサイフケータイ機能や防水機能などが搭載されている。さっそくこの端末のレビューをお届けしたい。

■R15 Proのハードウェア全般

R15 Proは、iPhone X でおなじみとなった上部にノッチのある狭額ベゼルで、ディスプレイは6.28インチ、19:9、2,280×1,080という縦長の有機ELパネルを採用している。一方、背面はグラデーションのメタリックカラーを採用したガラスパネルとなっており、光沢感がある美しい仕上がりとなっている。レッドとパープルの2色が発売される。

本体サイズは75.2(W)×8.0(D)×156.5(H)mmで、エッジに丸みを持たせることで薄さが際立つ。重量は約180g。

背面には、デュアルカメラと指紋センサーが備えられており、また中央部分におサイフケータイのロゴがプリントされている。IPX7準拠の防水にも対応しており、日常的な使用において端末の水濡れによる故障の心配はない。

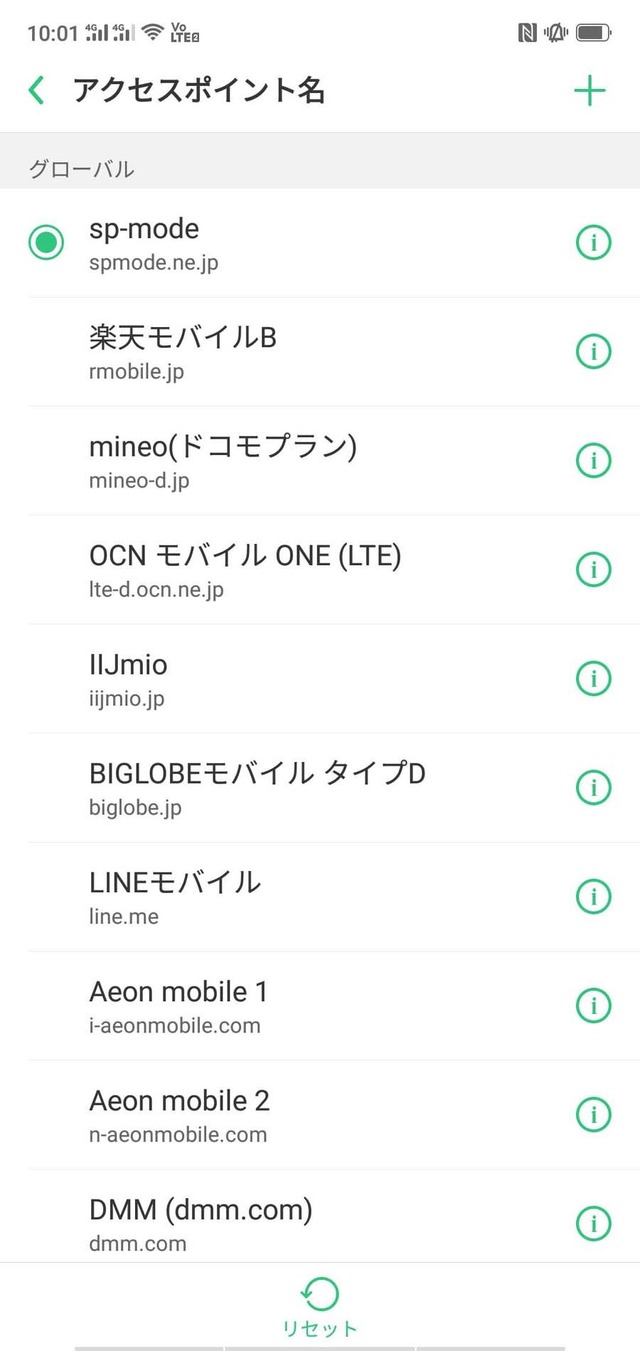

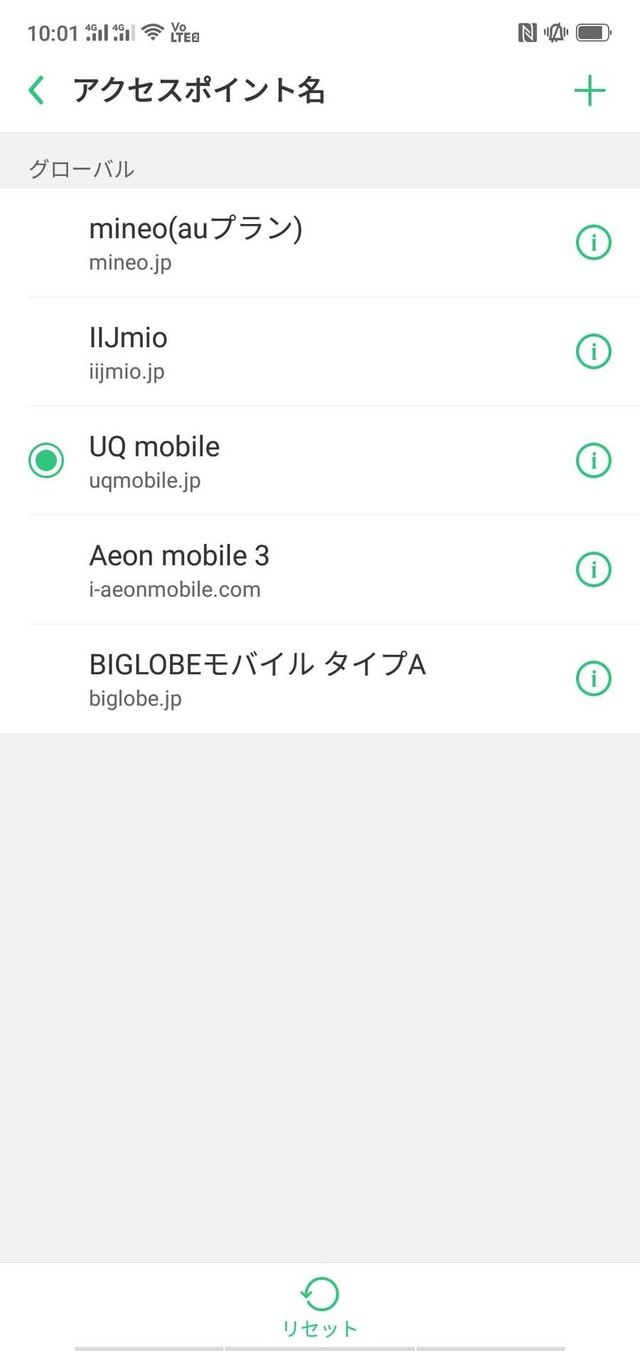

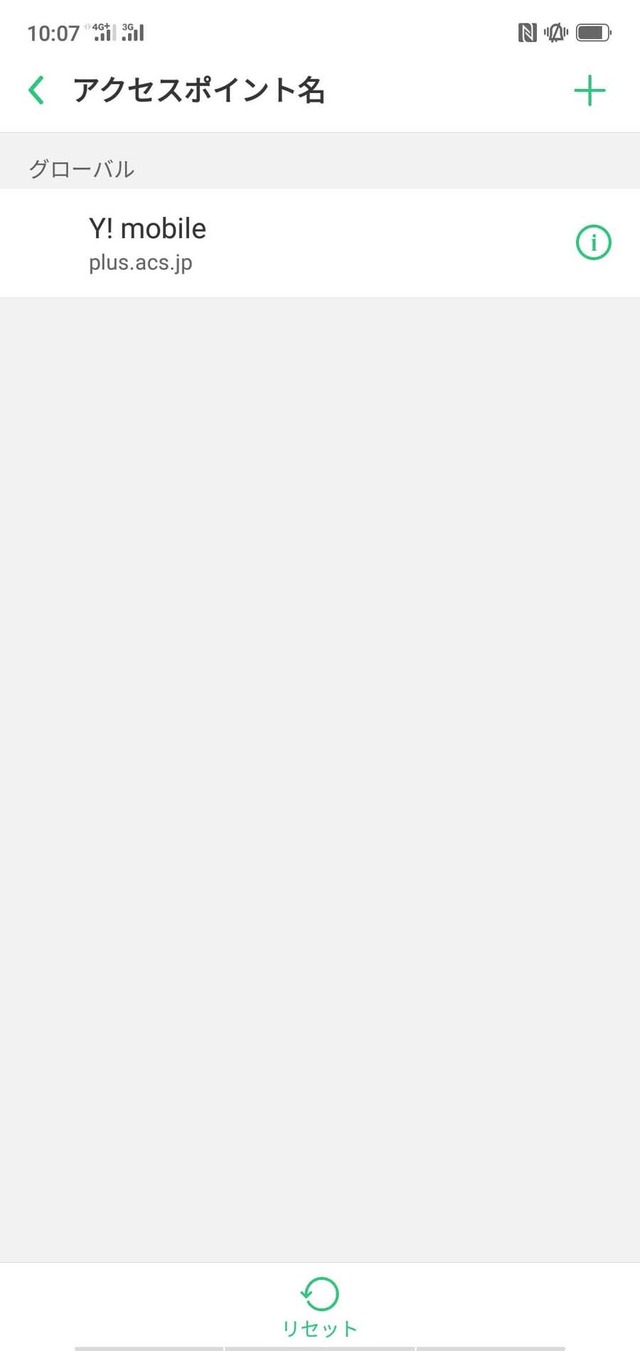

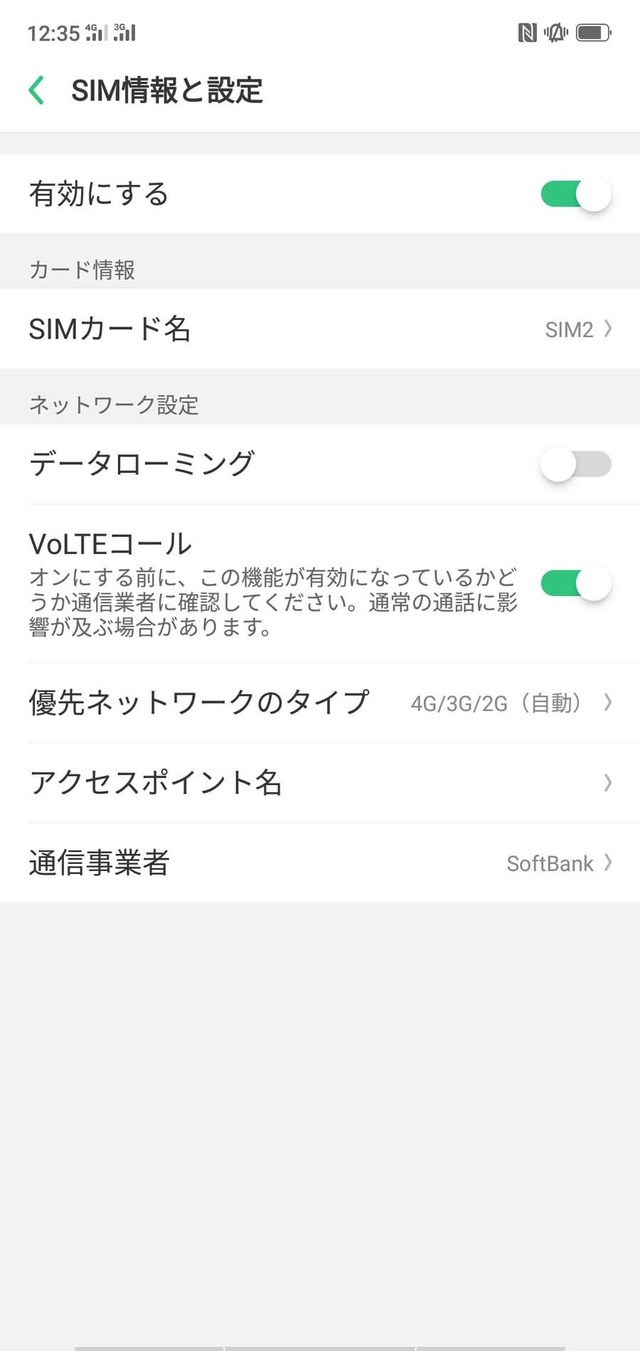

チップセットは米Qualcomm製SDM660を搭載、RAMは6GB、ROMは128GBを搭載する。最大256GBのmicroSDメモリーカードも装着可能である。ただし後述するがデュアルSIMで運用する場合はmicroSDメモリーカードが装着できなくなる。通信方式と対応周波数であるが、国内の主要3キャリアのネットワークに接続対応しており、また各キャリアのネットワークを用いたMVNO各社のSIMを使用する場合でも、APN設定でネットワークに応じた主要MVNOの設定があらかじめ用意されているなど、日本のMVNOユーザーへの利用を意識したしっかりした対応を取っている。またVoLTEについては、auとソフトバンクで利用可能である。

特筆点として充電へのこだわりが感じられる。OPPO独自の低電圧充電技術により、付属のチャージャーとケーブルを用いて5分の充電で2時間の通話が可能になるという急速充電に対応している。

■R15 Proの操作まわり

OSはAndroid 8.1をベースにしたColorOS 5.1となっている。このColorOSというのはOPPO独自のもので、Androidスマートフォンと変わらずに操作できるが、細かな表示などでかなりiOSに準じた見せ方をしている。したがって、iPhoneユーザーが乗り換えてもそれほど違和感を感じることなく操作になじめるといわれている。

たとえば、ホーム画面から右スワイプすると、各種情報が集約された「スマートアシスタント」が表示される。iOSでいうウィジェットに似た機能である。ここに表示される項目ももちろんカスタマイズが可能である。またホーム画面から左スワイプでアプリ一覧画面となる。Androidスマートフォンの多くは、ダウンロードしたアプリはフォルダの中など2階層目に保存されるインターフェイスが多いが、OPPOのColorOSはこのあたりもiOSに似せた作りになっている。

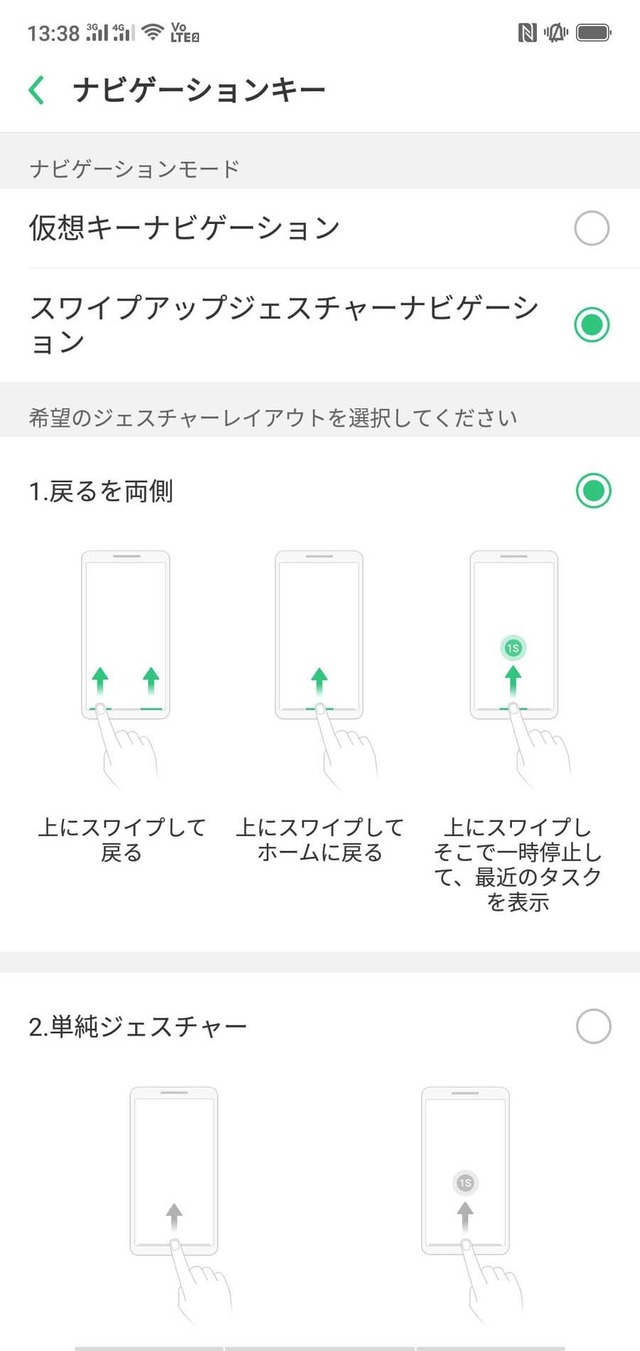

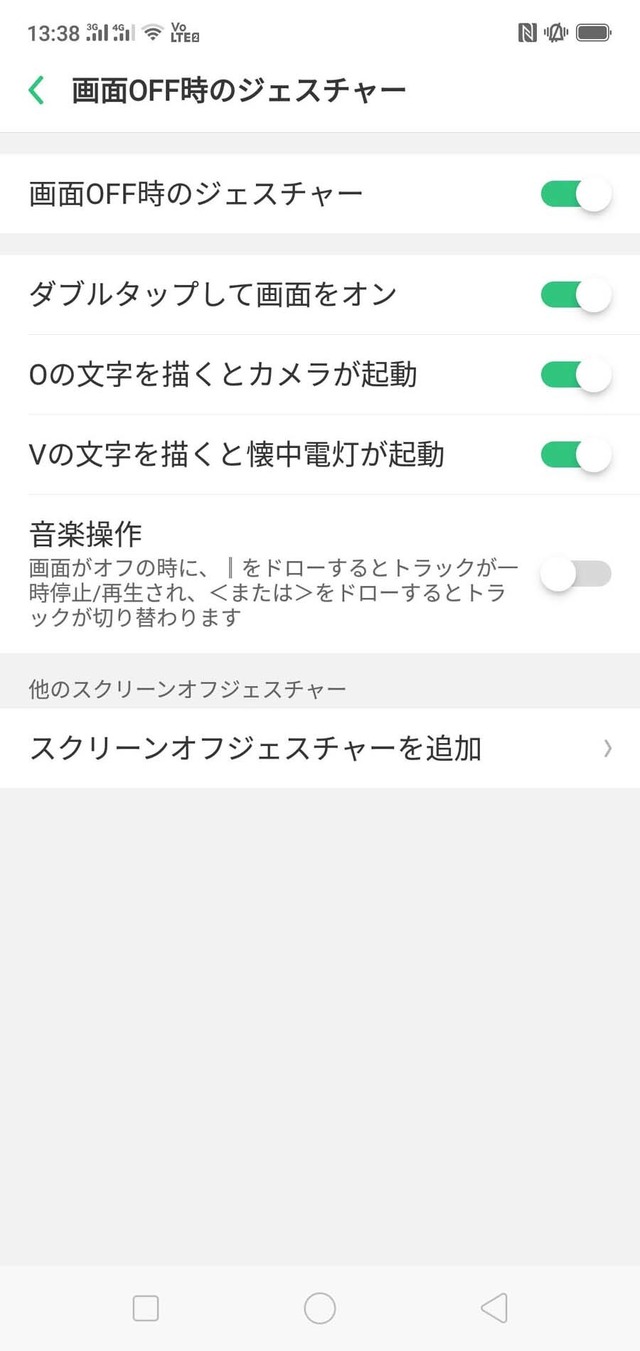

ホームボタンがない全面タッチパネル端末では、一般的なAndroidスマートフォンでは画面下部にホームボタンや戻るボタンを配置したインターフェイスが一般的だった。このR15 Proでは、このインターフェイスのカスタマイズも可能で、たとえばiPhone X のような画面下部からスワイプして操作するインターフェイスにも変更できるほか、操作パターンは複数用意されていて好みを選べるようになっている。画面OFF時のジェスチャーも、iPhone X のようにダブルタップで画面をONにさせる設定が可能なほか、画面OFF時に「O」の文字を描くとカメラを起動させたり、「V」の文字を描くと懐中電灯を起動させたりする設定もある。

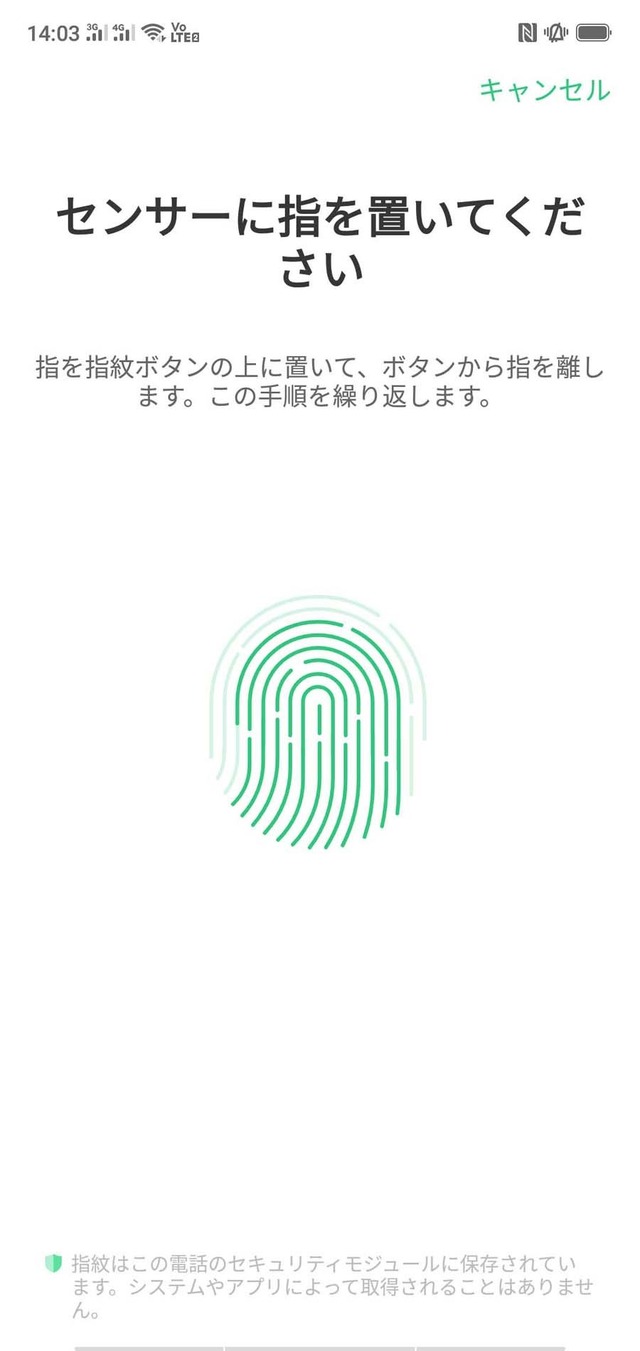

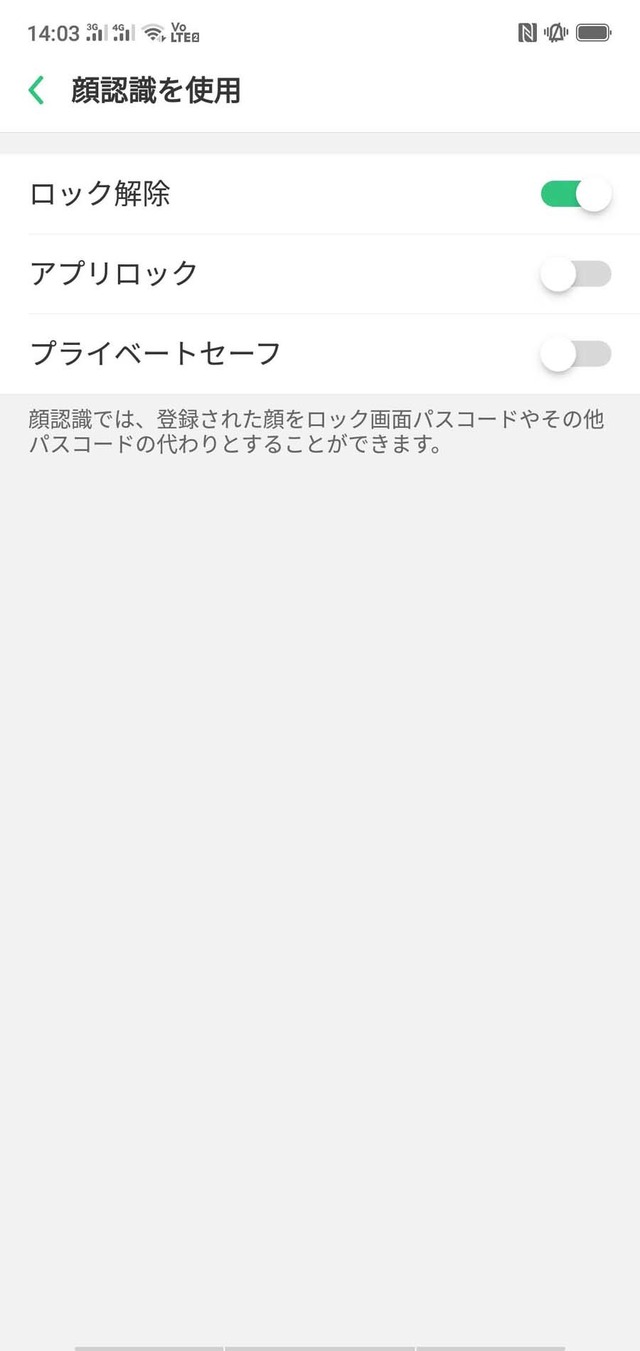

また、R15 Proでは指紋認証と顔認証を設定可能である。iPhone Xでは指紋認証が使えなくなったことでかえって不便に感じる利用シーンも見受けられたが、R15 Proならパスコードと併せて指紋認証と顔認証を併用することも可能である。

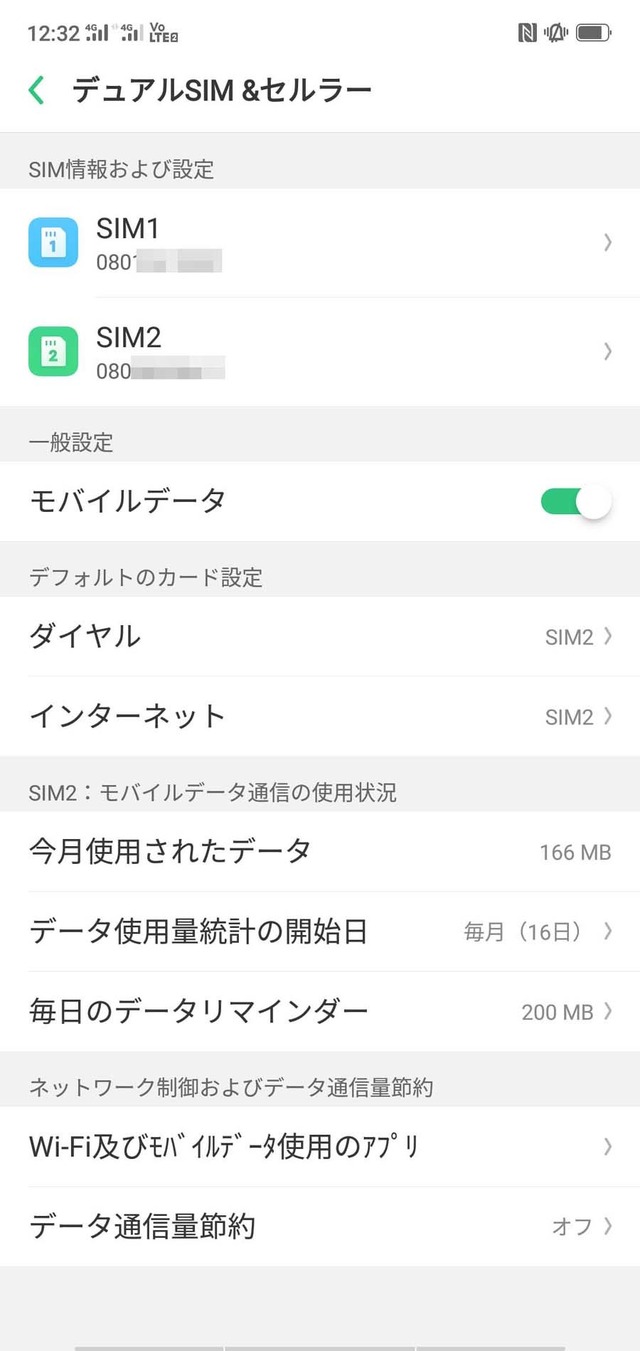

■これぞ本当のキャリアフリーとなるDSDV

筆者としてR15 Proで最も魅力を感じたのが、SIMカードを2枚挿入できるデュアルSIMに対応している点だ。長らく端末と回線契約がセットで提供されてきたわが国では、多くのユーザーはSIMカードが2枚挿入できるといってもピンとこないかもしれない。すでにアジアでは2枚挿しは当たり前のように広がっており、その利便性を知ると元には戻れなくなるはずだ。しかも、R15 Proは現在、国内で正規に販売されているスマートフォンで唯一、DSDV(デュアルSIM、デュアルVoLTE)に対応している。デュアルSIM端末はSIMフリー機を中心に、わが国でもこれまで多数販売されてきているが、初期のものは3G以上で同時に2回線待ち受けできる機種はなく、結局のところわが国では2枚挿しの意味がなかった。

近年になって3G以上で同時2回線利用が可能となったDSDS(デュアルSIM、デュアルスタンバイ)モデルが登場するようになり、MVNOの躍進もあってだいぶ注目されるようになってきたが、R15 ProではさらにVoLTEにも対応し(NTTドコモを除く)、2回線同時待ち受けが可能となっている。

R15 ProのSIMカードトレイを引き出すと、nanoSIMが2枚セットできるようになっている。なお、片方のスロットはmicroSDとの共用となっているため、デュアルSIMで運用するとmicroSDは装着できなくなってしまうのがやや惜しい。

わが国ではなかなかデュアルSIMを運用するメリットが見出せないといわれる。音声通話用の回線と、データ通信用には安価なMVNOを組わせて賢く使うこともできるが、そこまで工夫して使うユーザーは多くはないはず。

大都市圏では大手3キャリアともほぼ全域を通信エリアとしてカバーしているので、電波の入り状況が極端に違うといったことがない。どのキャリアと契約しようと、大きく使い勝手が変わるわけではないので、SIMカードは1枚あれば十分といえよう。

ところが地方に行くと、人里離れればすぐに圏外となる。こうした境界域における各キャリアのエリア戦略は様々で、たとえば筆者が主に活動している青森・八甲田エリアでは、NTTドコモだけが入るエリア、auだけが入るエリアなどが混在する。一方、ソフトバンクは回線が空いているのか、通信速度はダントツに早い。こうした状況なので、複数のキャリアを1台のスマホで使えるというところに大きなメリットを感じる。

■カメラ

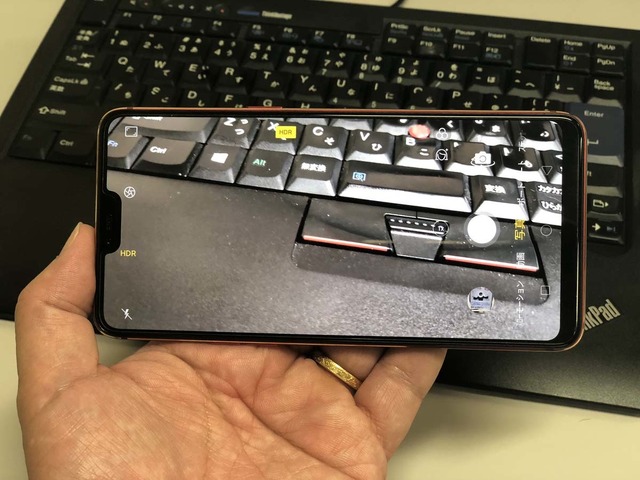

OPPOが端末開発に当たって、とくに注力しているのがカメラ技術である。よりよい写真を撮るためには、ハードウェアとソフトウェアの両方に注力しなくてはならないとして、カメラモジュールやチップセットのカスタマイズまで手掛けてきた。このR15 Proにも現時点でトップレベルのクオリティのものを搭載している。アウトカメラは2000万画素+1600万画素(f/1.75)のデュアルカメラを搭載。イメージセンサーはソニー製IMX519を採用しているインカメラも惜しむことなく、2000万画素(f/2.0)のイメージセンサーを採用。

内蔵のカメラアプリも操作は極めてシンプルで、誰もが簡単に美しい写真を撮影できることを重視している。AI(人工知能)を活用し、被写体を判別して写真の背景に自然なぼかしをもたらす「A.I.ポートレートモード」や、風景、食べ物、ペットなど16種類のラベルと120のシチュエーションを自動判別し、最適な写真映りに補正してくれる「A.I.シチュエーション」を備える。

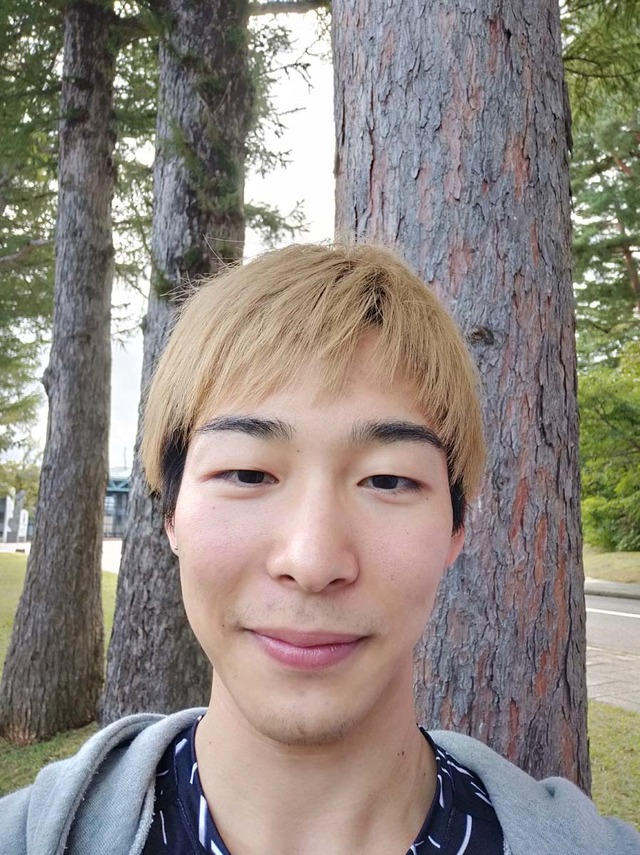

中国メーカー製スマホはどれも自撮りの補正に力を注いでいるが、R15 Proではユーザーの顔の特徴に基づいて性別、年齢、肌の色、肌の質などを解析してユーザーに最適な自撮効果をもたらす「A.I.ビューティー2.0」も搭載。もはや自撮り写真は信じてはいけないものの境地へ。

その他、カメラ機能では、ARステッカー機能も搭載しており、表情を飾るステッカーやフィルターを、アウトカメラ、インカメラのどちらでも利用できる。

■コストパフォーマンス

7万円クラスのSIMフリースマートフォンとして、ライバル機種とはほぼ互角な性能を誇っている。しかし、やや出遅れてしまった感も拭えない。すでに中国ではR17が発表済みで、R15を日本仕様にカスタマイズするまえのタイムラグを感じてしまう。場合によっては価格にもう一歩の踏み込みがあっても良かったかもしれない。とはいえ、日本では初となるDSDV搭載機の搭載は大いに歓迎したい。

さて、R15 Proのレビューも各所で掲載されているが、本稿も含めてその大半はスマートフォンに精通している中年男性による執筆記事ばかりだ。スマートフォンのアクティブユーザー層である若者たちはこのR15 Proをどう見るのであろう。

そこでこの後の第二部は、大学生に実際に触れてもらって、率直な感想を対談形式でお届けする。