ここまで順調に進化してきた「PREMIUM 4G」の現状と、今後の取り組みについてネットワーク部 技術企画部門 担当部長の平松孝朗氏に話を伺いながら、同社の次世代ネットワーク技術へのこだわりを探ってみたい。

ネットワーク部 技術企画部門 担当部長の平松孝朗氏

まず平松氏は「PREMIUM 4G」を推進する狙いについて、「あらゆるシーンで最高の快適さを提供すること」が主眼にあるとしながら、その仕掛けの一端としてキャリアアグリゲーションの技術を活用していると説く。その結果として、受信時最大300Mbpsという通信速度を打ち出すことができたが、同社としての真の狙いは全てのユーザーに「いつでも実感できる快適さ」を提供するところにあるのだという。受信時最大300Mbpsの「PREMIUM 4G」が、東名阪を中心とする都市部から重点的に開始された理由もここに関連している。

「朝夕の通勤・通学時間帯のターミナル駅周辺などでは、乗降客が多くネットワークの利用も増えます。そのような状況において、LTE導入当初にはお客様がご利用になられている端末の画面上では、一時的に通信レスポンスが悪くなり、“パケ詰まり”というような表現でご指摘をいただくこともありました。最近はネットワークの品質自体が高まってきましたが、一方で動画や音楽配信サービスの登場によってデータ通信量も増えています。お客様がどんなコンテンツを楽しまれている時にも、快適にご利用いただきたいという思いが、当社が『PREMIUM 4G』を推進する背景にあります」(平松氏)

2015年冬モデルより、300Mbpsの受信時最大速度を実現

「PREMIUM 4G」の登場前後で、国内におけるネットワーク利用の実態、トラフィックに特別な変化はあったのだろうか。平松氏はこう答える。

「トラフィック総量は継続して増加傾向にあることから、動画のご利用は確かに増えているようです。dTVのような動画配信サービスはもちろんですが、例えばWebページの中に動画コンテンツが埋め込まれていたり、大画面・高画質なスマホが増えてきたことによって、利用頻度そのものが高くなったことも影響していると考えられます。一方で、お客様のご利用動向をみると、LINEなどSNSのコミュニケーションツールをさらにスムーズに使いたいというニーズも高まっています。iモードの初期にはレスポンスの良いコミュニケーションツールに高評価をいただいたものですが、時代が変わり、コンテンツそのものがリッチ化してきてからはレスポンスが鈍くなってきたという不満の声をいただくことが増えました。今ではスマートフォンやタブレットなどモバイル端末のスペックが向上し、LTEを中心にネットワークインフラも整備されてきました。バランスの取れたコミュニケーションプラットフォームで、SNSやメッセージツールも快適に使えるようになりましたが、コミュニケーション系のサービスも小気味よく楽しみたいと言うお客様のニーズは常に高いと思います」(平松氏)

■エリア品質の向上に確かな手応え

今年の春から「PREMIUM 4G」のサービスが始まって以後の手応えについて、平松氏はこう語る。

「2010年12月に日本で最初にLTEサービスを開始して以降、その方式名称については、“3.9世代”や“4G”など、いろいろな呼称がありましたが、当社が次世代ネットワークの標準規格として推進してきたLTE-Advancedがいよいよ商用化される時代がやってきて、ついに“真の4G”と呼べる技術を活用できるタイミングが訪れました。LTE-Advancedの先進性をしっかりとお伝えしたいという狙いから、『PREMIUM 4G』という呼称で価値を広く伝えるプロモーションを仕掛けていくことにしました。『PREMIUM 4G』という名前にふさわしい高品位で快適なエリアづくりを心がけています。現在もお客様のご利用が集中する時間帯がある都市部の駅周辺など、ピンポイントでのエリア改善には注力していますが、『PREMIUM 4G』の導入前後で計測したデータと比べてみると、エリアの品質は着実に改善されていることが分かります。おそらくご利用いただく方々の体感としても、向上したカタログスペックの値以上に良い手応えを感じていただけるのではないでしょうか」(平松氏)

「PREMIUM 4G」を導入してから、お客様のご利用が集中するようなエリアも通信品質がスムーズに改善されていると、平松氏が胸を張る理由は、同社がお客様の声を継続的にヒアリングしてきた結果にも、現在のネットワーク品質に高い満足度を示す声が多く表れているからだ。ユーザーにとってはネットワークの品質を意識することなく、とにかく快適に使えるようになるのが一番うれしい。その理想を実現のものにするため、他社との差異化を意識しながら取り組んでいることはあるのだろうか。

「理想はユーザーの皆様がネットワークの品質を意識せずに、スマホやタブレットを使って、いつでもスムーズにご利用いただくことですが、我々としては当社のネットワーク品質が高いということもきちんとお伝えしたいので、パンフレットやWebなどを活用しながら『PREMIUM 4G』で進化したポイントをご紹介しています。反響としてユーザーの皆様に、他社よりもドコモのネットワーク品質がいいと感じていただけたら、もちろんうれしいです。本当に大事なことは、全国のどこかでドコモのネットワークを使ってご不便を感じている方がいれば、いち早く解決策をご提供することに、他なりません」(平松氏)

■R&D部門の存在が大きな強み

同社には、ネットワーク通信まわりの技術の研究開発を専門に行うR&D部門がある。神奈川県横須賀市に拠点を構える「NTTドコモ R&Dセンタ」だ。ここにはネットワーク通信の専門知識に長けたスペシャリストたちが集まり、次世代のグローバルスタンダードとなるべき技術の研究開発が行われている。

神奈川県横須賀市に拠点を構える「NTTドコモ R&Dセンタ」

「当社のR&D部門のスタッフは、少し大袈裟な言い方かもしれませんが、世の中全体のことを思いながら次世代ネットワークの技術革新に取り組んでいます。私たちの背中を後押ししているのは、お客様に快適なネットワークと豊かな暮らしを提供したいという情熱です」(平松氏)

「PREMIUM 4G」を、快適に使えるのが国内だけでは意味がない。世界中のグローバルベンダーと足並みを揃えながら技術の標準化に向けた取り組みならではの苦労もあった。平松氏は「技術開発の早期から世界中のさまざまなパートナーの方々とともに実証実験を繰り返してきました」と振り返り、お客様本位の技術革新を真摯に追求する姿勢を大切にしていきたいとした。

「一時期は日本のネットワーク通信技術がガラパゴス化していると言われていた時期もありましたが、それは日本が通信に限らず、さまざまな分野において『課題先進国』であり、その課題解決への対応を進めているからだと捉えています。例えば、首都圏のターミナル駅では、毎日のラッシュ時間帯には世界に類を見ないほどの多くの乗降客が改札を利用します。そこに非接触型のICカードをトラブルなく提供するための技術には高い精度が求められ、必然的にそれを実現するための進化を遂げることになります。同じことが通信技術の場合にも起こります。これまで、特定の周波数帯域をいかに効率よく、多くのお客様が快適に使えるようにするかという技術を磨いてきました。日本が世界に先駆けて直面する課題を解決することで生まれた先端技術は、やがてさまざまな形にブレイクダウンされながら、世界各地域に暮らす人々の生活を豊かにするものへと変わっていきます。『PREMIUM 4G』や、現在取り組んでいる次世代の5Gの通信技術については、先々の発展性やグローバル展開も見据えながら形にしていくことが大切です」(平松氏)

■対応端末や提供エリアは広がっていくのか

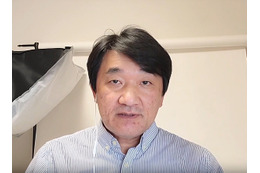

同社では現在、2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHzの4つの周波数帯域を使い、複数のキャリアアグリゲーションを実現した「PREMIUM 4G」を提供している。このうち3つの帯域(2GHz/1.5GHz/800MHz)を組み合わせて、現状最高速度になる受信時最大300Mbpsの「PREMIUM 4G」に対応する端末には、現時点でスマートフォンの「AQUOS ZETA SH-01H」があり、2016年3月にWi-Fiルータの「Wi-Fi Station N-01H」が加わる。

「ネットワーク戦略を策定する私の立場から言えば、最高速度のトップラインはさらに上げていきたいと考えています。トップラインを上げればネットワークの利用効率も高まるので、安定感が向上します。ラインナップについては商品戦略もある話ですので、幅広いユーザーニーズに合わせて、300Mbpsの『PREMIUM 4G』には対応しない端末も出てくるものと思います。ただ、最高速度のトップラインが上がっていくことに合わせて、当然ながらスペックそのものは上がっていくでしょう」(平松氏)

提供エリアの拡大ついても「丁寧に対応していく」とした平松氏

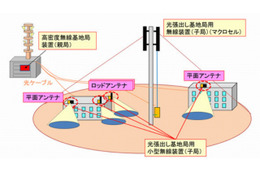

■2020年を見据えた国際基準への進化も

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて「5G」というキーワードが見え隠れしてきた今、今後の展開について平松氏は「PREMIUM 4G」を着実にステップアップしながら次世代の「5G」へスムーズにつなげていくことの重要性を説いた。今後のロードマップ上には、直近では2016年に向けてTDD-LTEの3.5GHz帯を活用して、受信時最大速度370Mbpsを実現する計画がある。

PREMIUM 4Gの今後の展開

またオリンピック・パラリンピック開催時には海外からも多くの観光客が訪れ、同社のネットワークが利用される機会が一気に増えることも予想される。ただ、前述の通り、国際スタンダードを視野に入れた技術革新は同社が得意とするところだ。平松氏は「その頃には4Gベースのネットワークの快適さも体感いただきながら、日本の先進的な5Gネットワークが実現する革新的なサービスを海外の方々にもお見せしたいと思っています。そのためにR&D部門のスタッフと一丸になって取り組んでいます」と意欲を示した。