デンソーは、IT技術者や大学の研究者などを積極的に採用し、AIラボを設立するなどCASE時代を見据えた組織改革や事業再編を進めている。そんな中、幕張メッセで開催された「Interop Tokyo 2018」において、同社 技術開発センター MaaS開発部部長 成迫剛志氏が「自動車業界100年に一度の大変革に対応するソフトウェア戦略」と題する講演をおこなった。

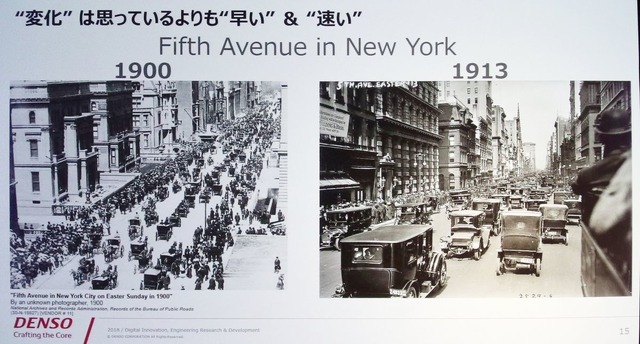

成迫氏が取り組むのは、いわゆるアジャイル開発。その中でもスクラム型開発と呼ばれるものだ。背景にあるのは2000年以降、急速に広がったクラウド、モバイル、ソーシャル、AI、IoTといった技術だ。このような急速な変化は、現代だからというわけでもない。フォードが自動車会社を設立する少し前の1900年のニューヨークと1913年の写真を比較して、わずか13年の間にフィフスアベニューは馬車から自動車の街に様変わりしていることを示した。「変化は思っているより早い」というのだ。

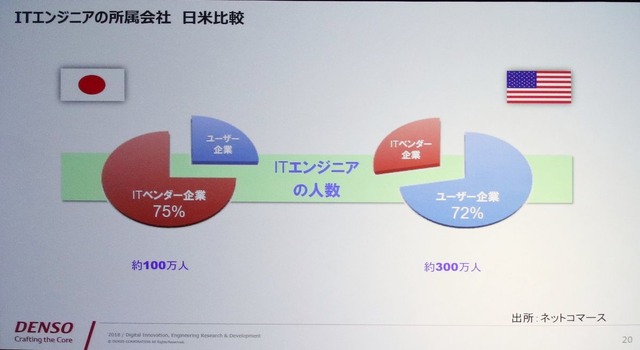

ITや電子機器におけるグローバルプレーヤーも2000年前後からの10年ですっかり様変わりしている。オーディオ、携帯電話、テレビ、PCなどで日本企業のグローバルプレゼンスはほぼゼロだ。米中のメーカーやGAFAといったプラットフォーマ―に市場を奪われている。成迫氏は、日米のエンジニア構成の違いにも言及する。

「IT業界も、米国ではエンジニアの72%がユーザー企業に属しておりITベンダーのエンジニアは全体の28%。対して日本は75%がITベンダーでありユーザー企業が25%というまったく逆の状態。これは、ITを業務プロセスの支援、コスト削減とみなしてアウトソースする日本と、業務プロセスとビジネスを戦略的に結合させている米国(グローバル)との違いだ」。

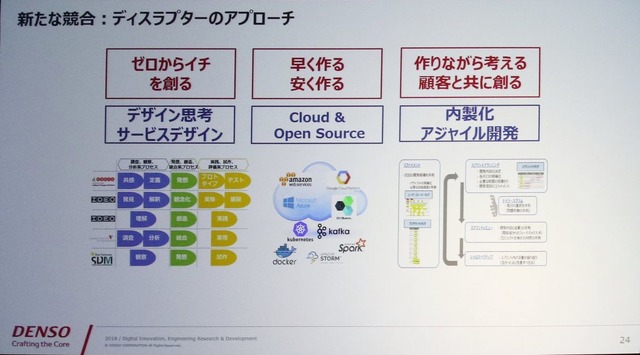

デンソーでは、自動車メーカーや部品メーカーはこれまでの製造業からモビリティ業界のプレーヤーとしてディスラプターのアプローチが必要と考えている。成迫氏はそのアプローチとして「ゼロからイチを創る」「早く安く作る」「作りながら考える・顧客とともに創る」の3つを掲げる。そして、「この3つとアジャイル開発は親和性が高い」という。

アジャイル開発は、従来からのウォーターフォール開発のいわば対局にある開発手法だ。要件定義、設計、実装、テスト、運用のような段階的なアプローチではなく、小さいモジュールやプロトタイプを少しずつ仕上げていき、全体のシステムをゴールに近づけていくものだ。単機能のリリースを繰り返し、その都度検証しながら次の方向を考えていく。変化の早い今のビジネスには、最初に大きなゴールを設定してしまうと状況の変化に追従しにくい。時間とコストがかかる割には、成果物は設計時のゴールより下方修正される(追加と削除により)ことも多い。

もちろん、アジャイル開発はクラウドベンダーやベンチャー企業などでは当たり前になりつつあるが、ITベンダーが75%も占める日本では、受発注の作業単位が明確で仕様のゴールが設定できるウォータフォールのほうが都合がよい。日本のITベンダー、SIerはアジャイル開発に移行できないでいる。しかし、CASE時代の製造業はものづくりとIT・クラウド活用が事業ドメインそのものとなる。

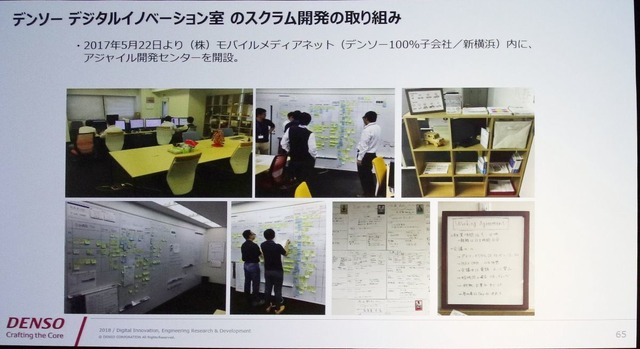

日本の大手IT業界がゼネコン方式の開発プロジェクトビジネスから抜け出せずにいるが、製造業であるデンソーが自社でシステム開発をおこない、イノベーションに対応するためアジャイルを取り入れるのはむしろ必然なのだろう。