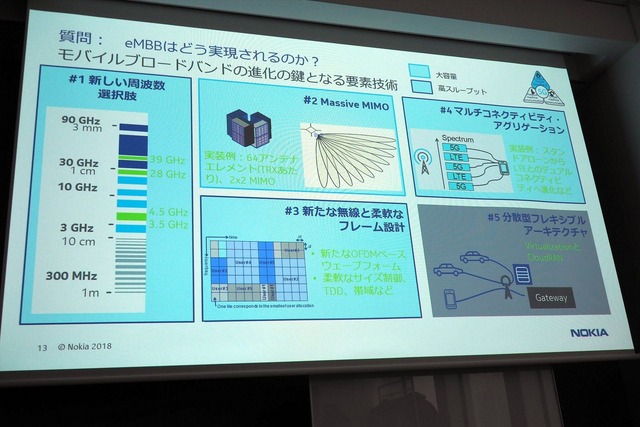

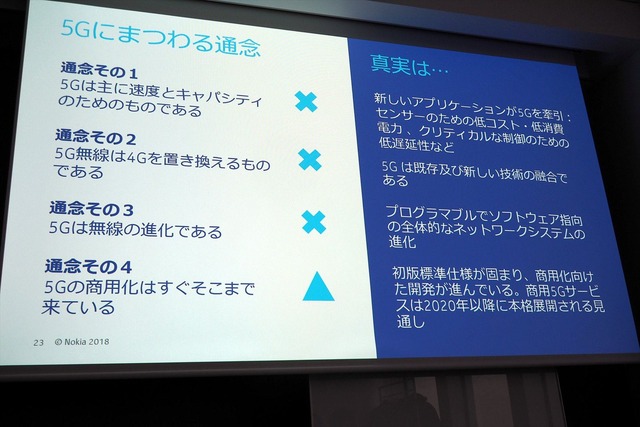

5Gはまったく新しい技術で、4Gを置き換えるもの、と理解している人も多いかもしれない。答えはノーで、5Gは、既存の技術の応用と新しい技術の融合によって実現される。「超高速大容量」を実現するためには、4Gで主流だった3.5GHz以下の周波数は使わず、これまで使われていなかった28GHzや39GHzといった高い周波数を利用。電波を飛ばす方法には新しい技術も用いるが、4Gで利用されてきたMassive MIMO(複数のアンテナを用いた通信)や、マルチコネクティビティ・アグリゲーション(複数の電波を束ねた通信)といった技術も応用していく。これは「超低遅延」の実現に向けても同じことが言える。

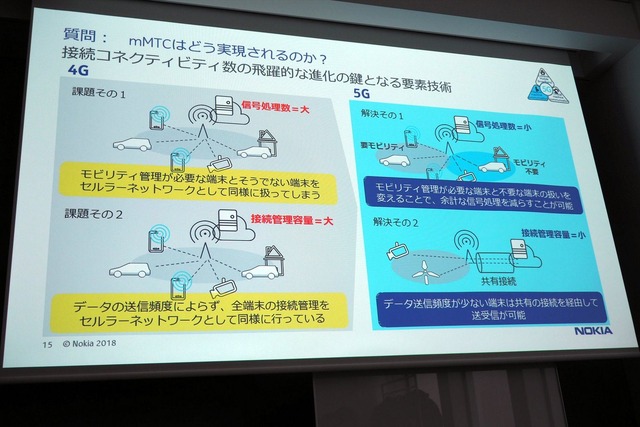

また、「同時多数接続」は既存の技術を見直すことで可能になる。現在、4G環境では「信号処理数」や「接続管理容量」が最適化できていないという課題がある。具体例を示すと、モビリティ管理が必要でデータの送信頻度も高いモバイル端末(スマートフォンなど)と、優先順位が低い非モバイル端末(監視カメラなど)を区別できていない。これを区別することで効率化をはかり、同時多数接続に必要な接続コネクティビティ数を確保するという。

■商用化はいつ?

では5Gは、すぐにでも商用化できるものなのだろうか。実は、日本国内の思惑だけで決まる問題ではなく、5Gの仕様を決定する国際的な機関である「3GPP」の決定に左右されるとのこと。3GPPには、日本からもNTTドコモやシャープなどが積極的に参加している。この3GPPによれば、5Gの商用サービス開始は2020年頃を目指しているとのことだ。

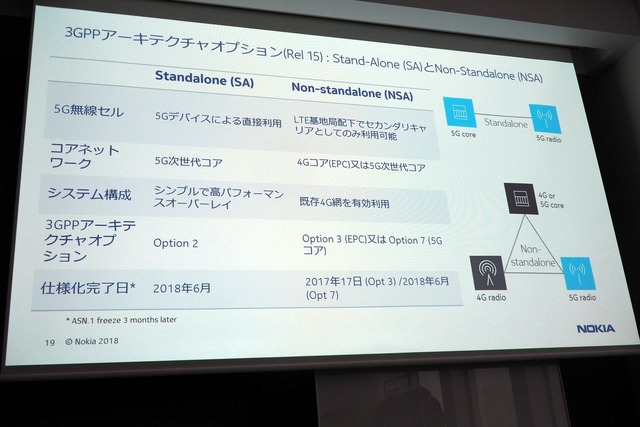

本稿では、テクニカルな話題は極力省いてきたが、我々の生活に関わる興味深い話があったので、最後にそれを紹介しておきたい。先の3GPPでは今、あることを巡って議論がふたつにわかれているそうだ。それは、4Gと5Gを併存させるか否か。5G基地局の下で対応端末だけが5Gを利用できるようにするStandalone (SA)形式と、既存のLTE基地局の下で4Gと5Gを適宜選択できるようにするNon-standalone (NSA)形式との間で、意見が割れている。

Standalone (SA)なら5Gのメリットを最大限に享受できるが、サービスイン当初は通信エリアが狭く、電波も貧弱になる恐れがある。一方でNon-standalone (NSA)なら既存のレガシーを活かしつつ展開できるが、5Gに移行する動機づけが弱くなるので、その結果として普及が進まないことが予想される。関係者の抱えるジレンマも理解できる。

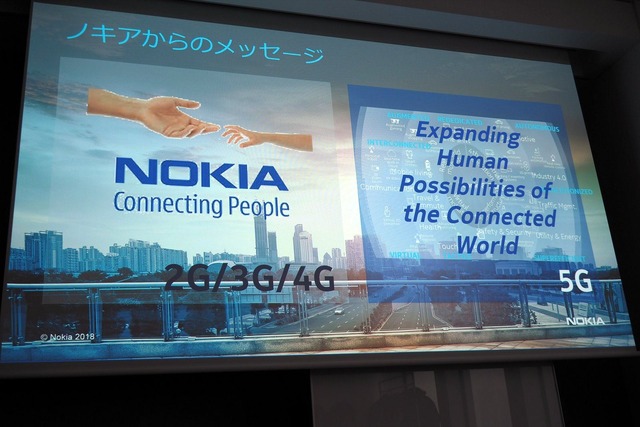

「通信技術の進化は、これまで人と人を密に結びつけてきました。でも次の5Gでは、モノとモノまで繋がり出します。これにより、人ができることの可能性が格段に広がります」と柳橋氏。人の経済活動を変えていく5G時代を迎えるにあたり、ノキアでも新たな事業展開を考えているようだ。

※IoTで存在感を増す欧州スタートアップ!その勢いの秘密とは?