平和フォーラム開催にあたり

2025年、日本は戦後80年を迎えます。私たち浄土真宗本願寺派には、戦前、無批判に国策に従い、戦争を仏教の名のもとで正当化し、積極的に加担した歴史があります。

その反省から、戦後、私たちは「平和」に向けたさまざまな取り組みを行ってきました。また、世界でも戦争が起きぬよう、たゆまぬ努力がなされてきたものの、多くの戦争や紛争が生じ、ロシアによるウクライナ侵攻や、ガザ地区をめぐるイスラエルとハマスの武力衝突など、現実に「いのち」の尊厳をふみにじる事態が生じています。

このような国内外の情勢のなかで、誰もが心安らかに日々の生活を送ることのできる、平和な世の中を未来に開いていくために、仏教・浄土真宗はどのような可能性を有しているでしょうか。「自他共に心豊かに生きることのできる社会の実現」という理念を掲げる私たちは、どのように現状に対峙し、「平和」のために何ができるのでしょうか。このたびの「平和フォーラム」を端緒として、真の「平和」に向けた道筋を考えていきます。

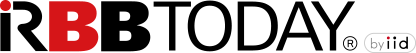

【開催内容】

[日 時]2025(令和7)年4月14日(月)

第1部 鼎談 11:15~13:00

第2部 映画上映 15:30~17:40

[会 場]本願寺聞法会館 多目的ホール

※第1部は、ライブ配信も行います(宗派公式YouTubeチャンネル)

第1部:鼎談「仏教の可能性を未来に開く~戦後80年、「平和」創造に向けて~」

[鼎談者]: 釈 徹宗:相愛学園学園長、浄土真宗本願寺派如来寺住職

赤松徹眞:本願寺史料研究所長

寺本知正:浄土真宗本願寺派総合研究所副所長

浄土真宗本願寺派では、戦後、「平和」への取り組みを種々行ってきました。では、宗教はそもそもなぜ「平和」に対する取り組みを行うのでしょうか。「平和」への取り組みから、仏教や浄土真宗の教えは社会に何をもたらすことができるのでしょうか。

これからの “未来”を考えるためには、“現在”がどういう状況なのかを捉える必要があります。また、“現在”を把握するためには“過去”の取り組みや反省が欠かせません。

「平和フォーラム」第1部の鼎談では、3名の専門家がそれぞれの立場から、宗教と社会の関係や親鸞聖人の「いのち」の捉え方をあらためて見つめ直し、戦後80年の今、「平和」創造に向けて、「仏教の可能性」について考えていきます。

第2部:映画『ドキュメンタリー沖縄戦~知られざる悲しみの記憶~』上映

浄土真宗本願寺派では、世界の恒久平和の実現に向けた具体的取り組みの一つとして、沖縄戦及び戦争体験者の聞き取り調査を2016年から4年間実施し、2020年にその成果を映画『ドキュメンタリー沖縄戦~知られざる悲しみの記憶~』として公表しました。

1945年、日本で唯一の地上戦が行われた沖縄。その凄惨な戦闘から、80年の年月が経とうとしています。沖縄戦では、20万人を超える尊い命が奪われました。そのうち沖縄の一般住民の犠牲者は約9万4千人、県民の4人に1人が犠牲になったのです。そんな戦闘はどのようにして始まったのか? 住民が見つめたものとは何だったのか?

本映画は、沖縄戦体験者12人の証言と専門家8人による解説、そして米軍が撮影した記録映像を駆使して、「沖縄戦」の歴史の記憶を克明に描きます。戦後80年を迎えるにあたって、いまいちど「沖縄戦」を通して、戦争の記憶を受け継ぎ、「平和」の実現に向けて、私たちに何ができるのかを考える機会としていただきたいと思います。

講師コメント

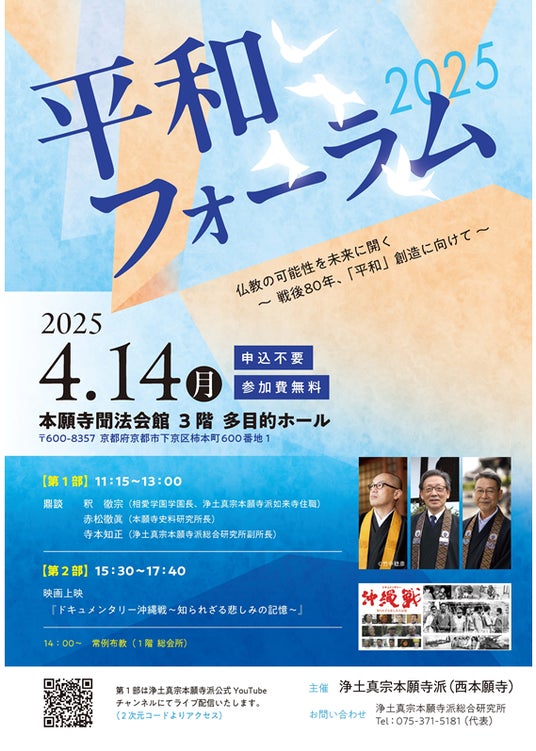

釈 徹宗:相愛学園学園長、浄土真宗本願寺派如来寺住職(画像左)

「宗教共同体は平和や非暴力にも貢献するし、争いや暴力も引き起こす。どっちにも振れる」ということをしっかりと自覚しなければなりません。(現代新書 講談社ホームページより)

赤松徹眞:本願寺史料研究所長(画像中央)

国を超えた人びととの交流・対話を実現していくことが平和へのメッセージ、実践になる。(「第13回宗門教学会議 開催報告(後半)」『宗報』2024年11/12月号より)

寺本知正:浄土真宗本願寺派総合研究所副所長(画像右)

平和という大きな理念を掲げるには、これまで平和に背いてきたという事実を常に背負うことが大切です。失われたいのちを大切に思うことは、私たちのいのちのかけがえなさにめざめていくことであり、未来の平和へとつながっていくことです。

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ