体験してみた!診断結果は?

YUMMY SAKEは、若い世代に日本酒の魅力を伝えたい未来酒店と、AIの活用により社会課題の解決を目指している博報堂アイ・スタジオのコラボにより誕生した。未来酒店が都内に展開する実店舗で体験できる。筆者は、渋谷に期間限定でオープンしたBAR YUMMY SAKEで同じサービスを体験した。

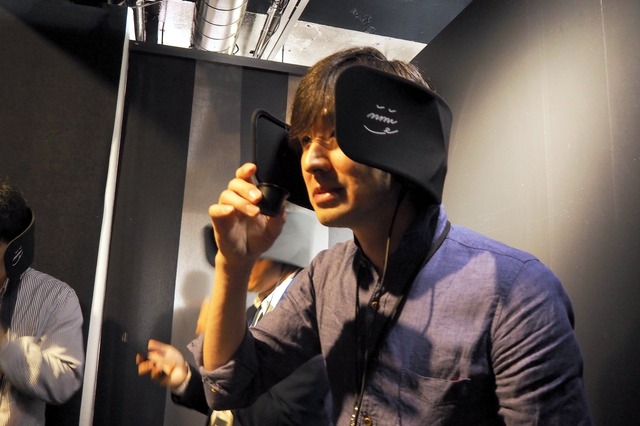

はじめに、スマートフォンでWebサイトにアクセスしてプロフィールを登録。次に暗室に案内されると、そこから日本酒10種のブラインドテイスティングが実施された。参加者は他に6名ほどいたが、おしゃべりは基本的にNG。専用デバイスにより耳はヘッドホンで塞がれ、また視界も狭められているため、神経は否応なく嗅覚と味覚に集中される。

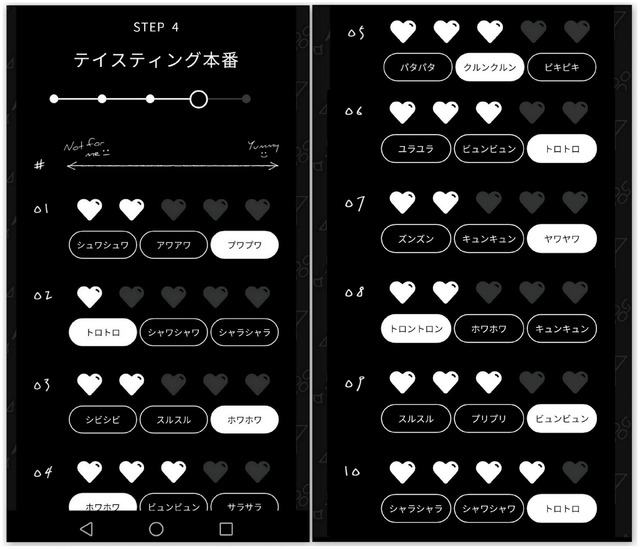

先ほどのWebサイトからテイスティング評価をおこなうのだが、その方法が面白い。ひとつの銘柄に対して5段階でスコアをつけるだけでなく、その日本酒に最適と思われるオノマトペ(擬声語/擬音語)を選んでいくのだ。「スルスル」「キュンキュン」「トロトロ」といった擬音語から感覚的に選んでいけば良いので、これは甘いのか、辛いのか、酸っぱいのか、などと悩まずに済む。

10銘柄の評価を終えると、最適な日本酒の系統が診断され、メールでも結果が届いた。筆者のタイプは「シャラシャラ」だった。案内された明るい部屋で、スマホに届いた結果を提示すると、スタッフからシャラシャラ系のオノマトペ酒と、それに合わせたおつまみが振る舞われる。AIによる診断は的確だった。いざ口にしてみると、どストライクな味わいで、すぐこの銘柄のファンになってしまった。

若い人にも日本酒の魅力を

国税庁の調査によれば、国内には現在1400以上の酒蔵があるという。しかし流通する銘柄は限られているのが現状だ。また後継者不足の問題などから、酒蔵の数も減少傾向にある。こうした背景に、未来酒店でも危機感を募らせている。知らない日本酒とめぐり会える、マッチングの機会をつくれないだろうか。そんな折、AIを使ったソリューションの開発を進めていた博報堂アイ・スタジオと意気投合した。

博報堂アイ・スタジオの担当者に、詳しい話を聞いた。日本酒と言えば、大人のイメージがある。なぜ若者文化を発信する街、渋谷で今回のイベントを実施したのだろうか。これについては「ある程度の年齢になれば、いつも飲む日本酒の銘柄は定まってくる。一方で、20代後半から30代くらいの方は『銘柄が多くて、何を選んだら良いのか分からない』と感じている。今回は若い方をターゲットにして、こんなライトな選び方があるよ、と提案する試みです」と説明する。Webからの完全予約制という形をとったが、チケットは初日までに完売した。

「日本酒の世界は奥深い。それだけに、詳しい人に難しいことを言われると、何となくそんな気がしてきます。また購入する際もつい、店舗で売れ筋だから、という理由だけで選んでしまいがちです。でも知識を取っ払って、純粋に感覚だけで選べたなら、もっと自分に合ったものが見つかるのではないか。そこで、オノマトペで選ぶという方法に行き着きました」(担当者)。10種のオノマトペは、利き酒師のアドバイスも参考にして考案したという。

博報堂アイ・スタジオでは、日本酒の分類などをデータ化して登録。ゲストが採点したスコア、選んだオノマトペから、AIがその人の嗜好性を判断して最適な日本酒をレコメンドする仕組みをつくった。ここでAIはどのように関与しているのだろうか。「シャラシャラ」をお薦めされた筆者のケースを振り返ってみたい。個人的に、スコアは以下のようになった。

テイスティングした10種のうち「シャラシャラ」を選んだ銘柄はひとつもない。仮に10種のどれかで「シャラシャラ」を選んでおり、その銘柄を高評価していたなら「それでシャラシャラをレコメンドしたのだろう」となる。しかし上記のような経緯から、AIが独自のアルゴリズムで判断を下したということが分かる。

話を元に戻したい。会場には、オノマトペ酒として12種類の日本酒が用意されていた。これには全国の蔵元が協力しているという。既述の通り、筆者がレコメンドされたのはシャラシャラ系の日本酒だった。この診断結果を未来日本酒店に持っていけば、同じシャラシャラ系に分類されたいくつもの日本酒にめぐり会える趣向だ。体験後に、こうして”日本酒の世界”が拓けていくのが嬉しい。

このYUMMY SAKEは、「未来日本酒店DAIKANYAMA」(渋谷区代官山町)と、「未来日本酒店KICHIJOJI」(武蔵野市吉祥寺本町、6月オープン)で体験できる。専用キットによるブラインドテイスティングが可能だ。また店内では、150種類以上の厳選された日本酒にオノマトペアイコンを付けて店頭販売している。

ひと口に日本酒と言っても、これだけキャラクターが違うのかと今更ながら驚いた。おそらく10種類の選び方も良いのだろう。そして都内では口にできないような銘柄を味わえるのも魅力に感じた。個人的には日本酒を再発見するとともに、酒造元にも興味を抱いた次第。今後、旅行や出張の際に「あの酒蔵のある街が近いから、寄り道して行こう」なんて機会が増えそうだ。