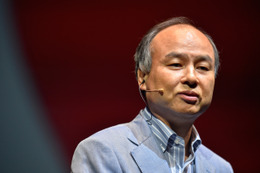

■交渉決裂の経緯を説明

決算発表会の冒頭、孫代表は米Sprint社(業界4位)に関する話題から切り出した。ソフトバンクグループ傘下のSprintは、この数ヵ月間、T-Mobile社(同3位)と経営統合を目指して交渉を続けていた。しかしその交渉は11月4日(米国時間)に決裂している。「3位と4位が合併して、VerizonとAT&T(ともに1位と2位)に匹敵する規模になれば、様々なメリットを共有できる。これはソフトバンクグループが米国に進出するときの基本戦略でもあった」と孫代表。

決裂した理由は、T-Mobileが経営権を譲らなかったため。「ソフトバンクが単独とはいかないまでも、イコールパートナーの立場でT-Mobileと一緒に経営していけるのであれば、経営統合は有り得ると思っていた」と孫代表。10日間前には取締役会も開催した。そこで議論されたのは、Sprintが戦略的に重要な会社なのか、単なる投資アセットなのかということ。孫代表は「役員の意見は、Sprintはアメリカ市場における重要な拠点であり、会社を手放してまで合併はすべきでないということで一致した。5年後、10年後には正しい判断だったと結論が出る」と説明する。

「この数ヵ月間、ずいぶん悩んだ。でも、迷ったときほど遠くを見よ、と普段から自らに言い聞かせている。その言葉通りで、自ずと出すべき結論は見えてきた」と孫代表。先方と東京で直接会って、正式に決裂が決まったと舞台裏を明かした。今の気持ちを聞かれると、ひとこと「晴れやかな気持ち」と回答。迷いが断ち切れて、すっきりしたという。

■Sprintにこだわる理由は?

孫代表がここまでSprintにこだわる大きな理由が2つある。ひとつは国内の携帯電話市場がすでに飽和状態となり、米国市場に伸びしろを求めていること。実際、この日の決算発表会では、Sprintの2017年上期の営業利益が2,000億円に達していることが紹介された。

もうひとつの理由は、米国市場にモバイルのネットワークと顧客を持っていることが、来たるべきIoT時代に大きな財産になること。ソフトバンクグループはIoTに欠かすことのできないチップを製造するARM社を抱えており、Sprintとのシナジーに期待を寄せている。ちなみに同日(11月6日)には、Sprintの株式の追加取得が発表された。「喜んで株式を買わせて頂きました」とおちゃめに笑う孫代表だった。

質疑応答でも、Sprintについて質問がおよんだ。株式を取得することで、経営に口を出すことはできるのではないかという質問に対して、孫代表は「もちろん話し合いながら進めることはできる。しかし経営する以上は、自らが意思決定したい。ソフトバンクの歴史を紐解いても、革命、改革をするために腹をくくった経営上の決定を繰り返してきた」と説明。そのために、経営権をしっかり持っていたいということだった。